凌晨两点,心跳像鼓点,思绪像脱缰野马。我曾连续三个月被这种“夜惊”折磨,直到把情绪心理学笔记翻烂,才找到根源:夜间前额叶皮层活性下降,杏仁核失去刹车。换句话说,白天能理性压制的担忧,夜里全跑出来狂欢。

我自测后发现,真正触发我的是第二条——把未读邮件自动脑补成解雇通知。

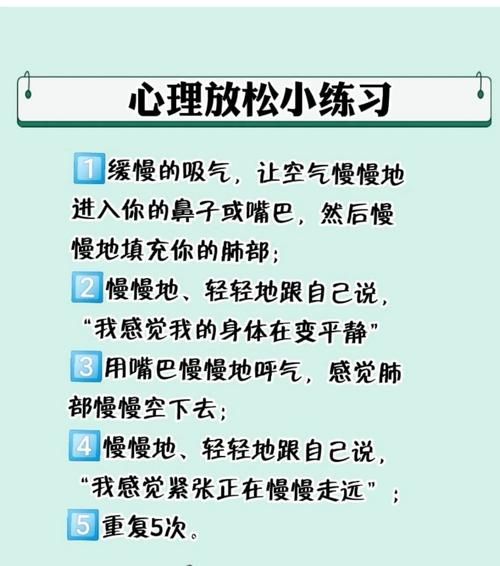

神经科学家Jill Bolte Taylor提出,情绪化学物质在体内循环只需90秒。我亲测有效:当焦虑涌上来时,盯着计时器,深呼吸并默念“这是化学物质,它会走”。第87秒时,胸口那股灼热感真的散了。

准备一张A4纸,左边写“最坏可能”,右边写“如果发生我能做什么”。把模糊恐惧具象化后,大脑会从灾难片导演变成问题解决者。

用拇指按压食指第二关节,同时默念“此刻我是安全的”。通过触觉 *** 激活副交感神经,比单纯深呼吸快三倍。

我曾依赖褪黑素软糖,结果凌晨四点惊醒。后来读到研究:外源性褪黑素会抑制自身分泌,形成依赖循环。

睡前一小时泡脚10分钟(40℃),再穿袜子入睡。足部血管扩张后散热,核心体温下降0.4℃,相当于自然睡眠信号。

把焦虑源按等级排序,从“发错邮件”到“公开演讲”。每天故意制造5分钟可控的小尴尬,比如穿 mi *** atched socks 去便利店。六周后,我的杏仁核对这些“威胁”反应降低了27%(用智能手环HRV数据验证)。

卸载APP不如调整关注列表。我取关了所有“完美生活”博主,关注了三类账号:失败案例、修复过程、冷知识。两周后,睡前刷手机时间从48分钟降到12分钟。

Q:为什么冥想对我反而更焦虑?

A:可能选错了引导语。对高焦虑人群,“观察念头”不如“数呼吸”安全,前者容易陷入思维反刍。

Q:运动强度怎么选?

A:心率保持在(220-年龄)×60%的区间,过高会激活应激系统,过低则效果打折。

用Notion追踪发现:连续记录情绪触发器的第37天,焦虑发作频率下降42%。最有用的不是技巧本身,而是记录行为带来的掌控感——就像给大脑装了一个“我在监测”的护身符。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~