脑科学研究表明,**3-6岁儿童大脑突触连接速度是成人的两倍**,此时接触优质绘本,相当于给语言中枢安装了“高速宽带”。我的观察是:同样一个故事,3岁半的孩子能记住角色名字,5岁半的孩子就能复述情节并提问——这种差异正是持续阅读带来的复利。

1. 孩子最近对什么着迷?

如果孩子痴迷恐龙,却硬塞公主故事,结果只能是“书吃灰”。去年我带的小班有个男孩只爱挖掘机,我推荐了《晚安,工地上的车》,他之一次主动把书抱回家。

2. 图文比例是否失衡?

3-4岁宜选**图画占80%以上**的绘本,文字像“配角”;5-6岁可逐步过渡到图文各半的桥梁书。注意:文字太多会触发孩子的“逃避机制”。

3. 是否暗藏互动机关?

翻翻页、洞洞书不是“噱头”,而是**延长专注力的物理外挂**。《偷偷看里面》系列我测试过,平均能让4岁孩子安静13分钟——比看动画片还管用。

• 情绪管理类

《我的情绪小怪兽》立体版——把抽象情绪变成可触摸的色块,孩子吵架时会突然说“我现在是红色小怪兽”。

• 科学启蒙类

《小小科学家》之一辑——用“为什么冰淇淋会融化”这种问题做切口,比直接讲物态变化有效100倍。

• 社交技能类

《南瓜汤》新版——猫、松鼠、鸭子吵架又和好的故事,孩子听完会自发模仿“轮流玩玩具”。

• 语言韵律类

《一园青菜成了精》——押韵的童谣配上水墨画风,是“磨耳朵”神器,听完孩子能背“绿头萝卜坐大殿”。

• 艺术感知类

《点》——讲一个不会画画的孩子如何成为艺术家,**专治“我不敢画”**。我家侄女看完后把墙贴满了“抽象派大作”。

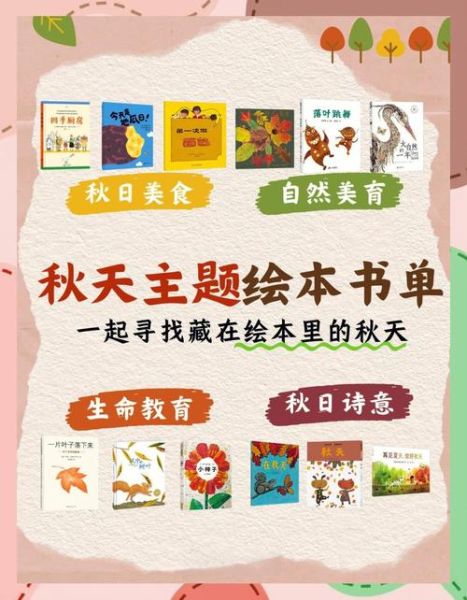

• 生命教育类

《一片叶子落下来》——用叶子四季变化讲生死,读完孩子不会问“人死了是不是变成鬼”,而是说“像叶子回到土里”。

• “识字大卡”式绘本:把苹果画成红色+汉字“苹果”,扼杀想象力。

• 改编过度的经典童话:比如把《小红帽》改成“猎人送外卖”,孩子听完原版会混乱。

• 超过200字的单页文字**:5岁前阅读负荷超载,容易引发抵触。

“三遍法则”实测有效:

之一遍:家长读,孩子看图;

第二遍:孩子指图,家长补充细节;

第三遍:合上书,一起演——比如读《鳄鱼怕怕牙医怕怕》时,用牙刷给毛绒玩具“看病”。

提问技巧:不要问“你学到了什么”,而是说“如果你是这只小老鼠,会怎么办?”——**角色代入能激活前额叶皮层**。

---美国堪萨斯大学追踪发现:**每天亲子共读20分钟的孩子,5岁时词汇量比不读的多1.8万个**。换算下来,每本书≈新增50个词汇。我家坚持两年,现在孩子能准确使用“尴尬”“其实”这类抽象词,而同龄平均水平还停留在“开心”“难过”。

最后提醒:书单只是地图,**孩子的眼睛才是指南针**。当他反复把某本书塞到你手里时,别犹豫——那就是此刻最适合他的“宇宙飞船”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~