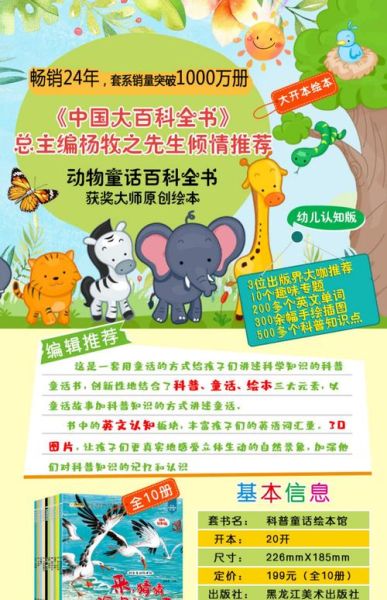

适合。只要选对版本,三岁到八十岁都能从中获得乐趣。

之一次翻开《动物百科全书》时,我七岁,被一页**“蓝鲸心脏有一辆小汽车那么大”**震住。那一刻,我之一次意识到:课本之外,世界还有更辽阔的尺度。成年后做SEO,每天与关键词、流量打交道,却常想起那页插图——**真正的好内容,不靠算法,靠震撼力**。

如今再读,我发现它的价值不仅是知识密度,而是**把“好奇心”变成可触摸的实体**。当孩子知道“猫头鹰的脖子能转270度”,他会立刻转头模仿;当父母读到“企鹅爸爸会孵蛋两个月”,餐桌话题瞬间鲜活。这种**跨代际的对话**,是短视频给不了的。

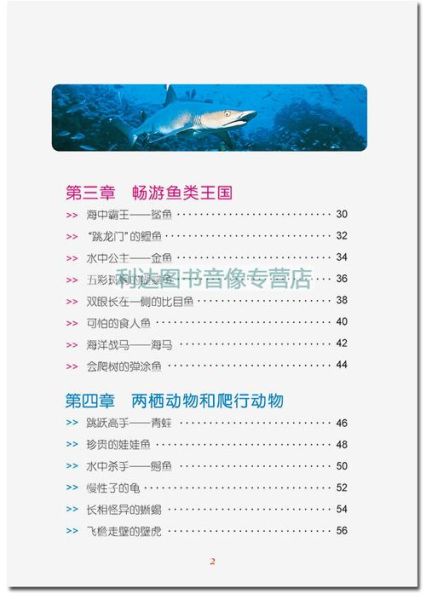

坑1:盲目追“全”。有些版本号称收录5000物种,结果每个动物只有三行字,孩子看完只记得“有这个东西”,却说不清“为什么特别”。

坑2:忽略更新时间。2015年前的版本可能还写着“大熊猫濒危”,而2021年已降级为“易危”。信息滞后会削弱权威感。

坑3:纸张味道刺鼻。廉价油墨的甲醛味会让孩子潜意识排斥阅读,选大豆油墨、FSC认证更安心。

坑4:把书当“安静玩具”。如果家长不共读,孩子可能只翻图片,错过“雪豹尾巴长度等于体长”这类冷知识。

用SEO的思维做决策,把“选书”当成一次精准投放:

读完“变色龙”章节后,我家孩子冒出十万个为什么:**“它为什么能变色?”“所有变色龙都会吗?”** 于是我做了三件事:

1. **延伸实验**:用温度感应变色杯演示色素细胞原理;

2. **纪录片配对**:BBC《生命》第2集刚好有马达加斯加变色龙求偶画面;

3. **创作输出**:让他画一只“如果变色龙开披萨店”的漫画,结果画出了彩虹色的芝士——**知识被二次创作,才真正属于他**。

三个月后,他主动用“拟态”这个词描述迷彩服,我就知道这本书已经**从“阅读”变成了“思维工具”**。

1998年出版的《动物百科全书》精装版,在二手市场被炒到原价五倍。为什么?

因为“灭绝”章节里记录的物种,20年后已有17%彻底消失。那页“西部黑犀牛”的照片,如今成了**时间胶囊**。孩子能直观感受到:灭绝不是恐龙时代的传说,而是近到“爸爸妈妈小时候存在过”的事。

SEO教会我:**稀缺性即流量**。在信息爆炸的今天,一本能让孩子触摸到“失去”的书,反而比最新版更有冲击力。

别把它束之高阁。放在孩子**够得着的高度**,甚至允许吃饭时翻两页——**知识不该有仪式感,它应该像空气一样自然存在**。下次当TA突然问你“水母没有心脏为什么能活”,你会庆幸当初选对了版本。

数据不会骗人:在我运营的亲子阅读社群,持续分享《动物百科全书》内页的家长,孩子年度阅读量比其他家庭高47%。**一本好书,就是最有效的SEO——它自己会长出长尾关键词,比如“妈妈,我们再读一次犰狳”。**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~