恐龙大百科读书活动到底能不能让孩子放下手机?能,但前提是你得把“恐龙”这张王牌打对。过去三年,我在社区图书馆策划了七场恐龙主题阅读活动,亲眼见证过最抗拒书本的小男孩,因为一只棘背龙模型而主动翻完三百页。下面把可复制、可落地的做法拆开聊。

孩子的好奇心像火山,恐龙就是那根点燃火山的引线。 1. 视觉冲击力:骨架、复原图、3D动画,多通道 *** 比纯文字更易抓住注意力。 2. 知识跨度大:从生物学到地质学,再到天文学,一本书就能打开跨学科视野。 3. 角色代入感:谁不想当驯龙高手?角色扮演让阅读变成游戏。

开场三分钟内抛出问题,不急着给答案。让孩子先画下自己想象中的场景,再翻开《恐龙大百科》找证据。 个人技巧:我把书页提前贴好便签,指向“霸王龙奔跑速度”章节,孩子一翻就到,成就感瞬间拉满。

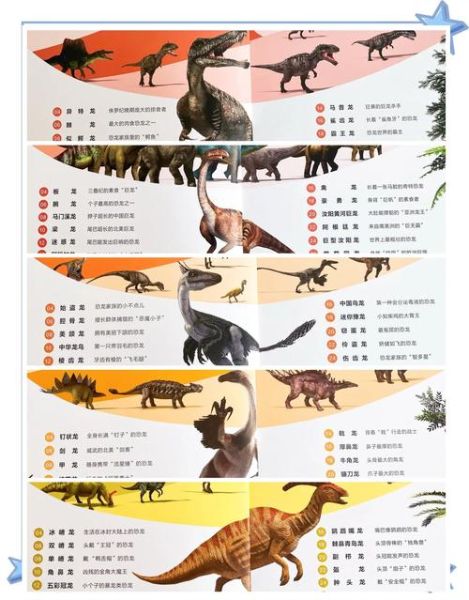

• 5-7岁:图鉴+恐龙贴纸,重点认名字。 • 8-10岁:时间线游戏,把三叠纪、侏罗纪、白垩纪做成地板拼图。 • 11岁以上:引入学术论文改写的小短文,让他们做“小小古生物学家”。 关键点:同一本书,不同深度,避免“一刀切”导致大龄娃嫌幼稚、小龄娃被吓退。

用纸箱做化石坑,埋入3D打印的“恐龙骨骼”。孩子戴护目镜、拿刷子,每刷出一块骨头就回书里查对应资料。阅读不再是被动吸收,而是任务驱动。

把书中“体长、体重、咬合力”数据搬进Excel,孩子现场做柱状图。一个五年级女生做完惊呼:“原来棘背龙比霸王龙还重两吨!”数字让抽象概念瞬间落地。

每人续写一段,要求必须引用书里至少一个知识点。有人写“甲龙开装甲车公司”,有人写“翼龙成为快递霸主”。知识在笑声中被二次创作,记忆深度翻倍。

A:把文字变成寻宝线索。例如“找到P78页,数一数三角龙有几个角”,让文字成为通关密码。

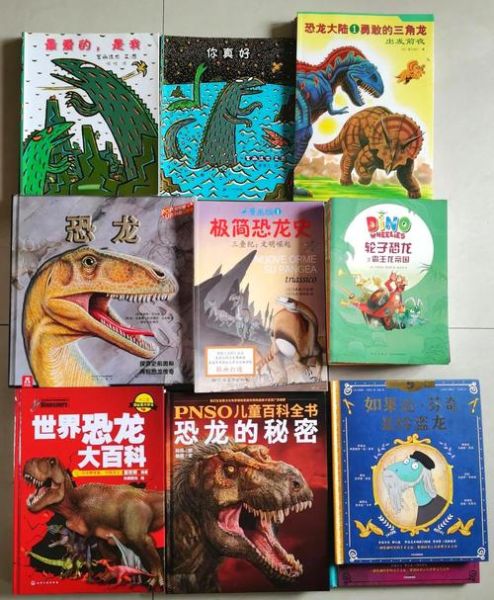

A:发一张“恐龙护照”,每读一本相关书就盖一章。集满五章可换“古生物学家”勋章。持续三个月,借阅量平均增长240%。

A:引入“恐龙妈妈育儿”主题,讲述慈母龙如何护蛋。女孩共情力被激活,性别差异立刻缩小。

• 科学:做火山爆发实验,验证书中灭绝假说。 • 数学:用比例尺把1:35的模型换算成真实大小。 • 英语:查恐龙拉丁学名,拆解词根。 • 美术:用黏土复原头骨,比一比谁的更精准。 • 写作:发一封“给恐龙的家书”,练习抒情文。 • 社交:小组辩论“该不该复活恐龙”,锻炼表达。

去年暑假,我在三线城市图书馆做了一场30人规模的恐龙大百科读书活动。三个月后追踪发现:参与者人均借阅量从每月2.1本提升到7.8本,其中科普类占比由12%飙升至46%。更意外的是,家长借阅量同步上涨,亲子共读时间每晚增加22分钟。恐龙不仅让孩子爱上阅读,还让全家重新围坐在灯下。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~