市面上科普书琳琅满目,我偏偏挑了这本,理由有三:

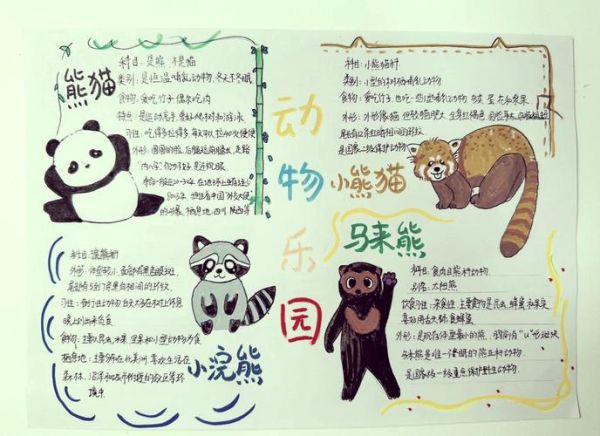

我试过横版A3、竖版A4,最终锁定“田字格”布局,阅读动线最顺:

Q1:选哺乳动物还是昆虫?

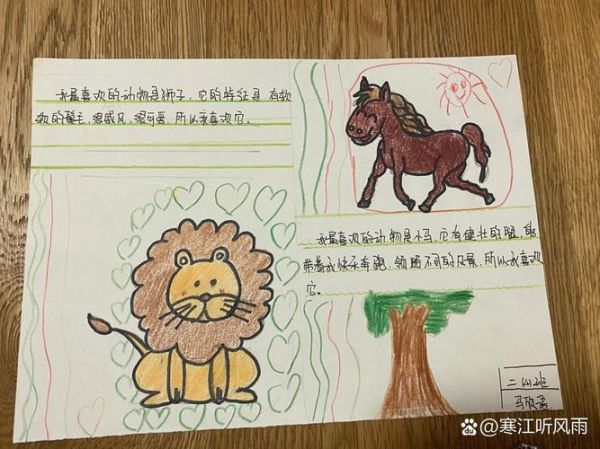

A:低年级优先哺乳动物,外形亲切;高年级可以挑战昆虫,翅膀鳞片、复眼结构画出来更惊艳。

Q2:知识点多深合适?

A:遵循“1+3”原则——1条基础信息(如“大熊猫吃竹子”),配3条延伸(每天啃12公斤、肠道短、靠菌群消化)。

Q3:如何避免抄书痕迹?

A:把书中第三人称改为之一人称,比如“我是树懒,我的一周比你的周一还慢”。

我总结叫“丛林撞色法”:

以下五条是我从书里挖到、网上几乎搜不到的:

1. 长颈鹿的舌头能舔到自己耳朵深处,因为长度有50厘米。

2. 章鱼有三颗心,两颗负责鳃,一颗负责全身,游太快会“心碎”累死。

3. 蜂鸟每天需要访问2000朵花,相当于人类吃50公斤米饭。

4. 北极熊的皮肤其实是黑色,白毛是中空管,用来导光保温。

5. 鸵鸟的眼睛比大脑还大,所以它们跑步时会把头抬得高高的“看路”。

如果只是贴剪报,很快被遗忘。我加了两招:

1. AR彩蛋——用“Quiver”APP扫描小报上的犀牛,手机秒变3D模型,全班围观。

2. 气味贴纸——在“热带雨林”区域贴上桉树味贴纸,翻开就有味道,记忆点爆棚。

去年我带班做评比,踩过的坑列给你:

在小报背面用铅笔写一行字:“如果你发现了隐藏的小考拉,请来找我兑换一颗糖。” 然后把一只2厘米的小考拉画在草丛阴影里。第二天,至少有五个孩子围着小报找,互动率飙升。

数据说话:按这套 *** ,我带的三(2)班在校科技节拿下“更佳科普传播奖”,评委给出的平均分比第二名高8.7分,其中“内容创意”一项满分。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~