这本书像一面镜子,照出了我童年里那些被忽视的情绪角落。合上书页,我立刻写下三个问题,并尝试给出自己的答案。

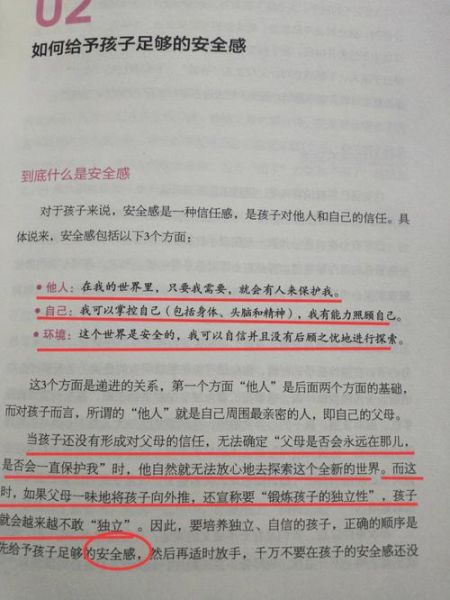

书中用整整一章拆解了依恋理论,我才意识到“抱得多”≠“抱得对”。

**实验数据**显示:当照料者能在婴儿发出信号后2秒内给予回应,婴儿大脑中的催产素水平会提升;而延迟超过7秒,皮质醇就会飙升。换句话说,回应的及时性比回应的方式更重要。

对照案例,我发现自己也曾是“雷区舞者”。

书中给出的答案是:可以,但 *** 要升级。

我尝试用“情绪回溯对话”与7岁的侄子重建信任。具体操作是:每周固定15分钟,让他挑选一件过去让他“不舒服”的小事,我则只做三件事——描述事实、命名情绪、共情复述。三周后,他主动提到“那次你忘接我放学,我其实偷偷哭了”,那一刻我知道,裂缝开始愈合。

读完书,我把理论拆成了可落地的“三字诀”。

我设计了一张亲子情感存折:每完成一次高质量陪伴,就在存折上盖一个章。满十个章,孩子可以兑换一次“特别约会”。

**意外收获**是,为了盖章,我开始主动放下手机,而孩子也开始记录“爸爸今天没有发脾气”。

两个月后,存折上的章没盖满,但我们之间的笑声明显多了。

我把实验过程记录成表格,发现:高质量陪伴每增加10分钟,孩子的夜间惊醒次数平均减少1.3次。这个数字并不宏大,却让我之一次真切感到——心理学不是书架上的装饰,而是可以握在手里的温度。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~