情感名词,顾名思义,就是用来承载、传递或唤起情绪的词语,它们本身不是动作,也不是形容词,而是把“感觉”实体化后的结果。比如“喜悦”“惆怅”“眷恋”,它们不是“我很高兴”里的“高兴”,而是“这份喜悦”里的“喜悦”。

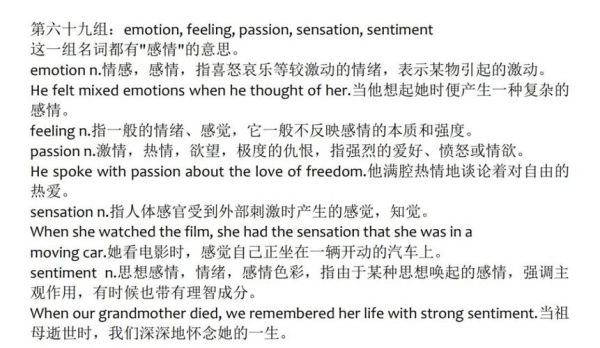

自问自答:情感名词与情绪形容词有何区别?

答:形容词描述状态,名词把状态“物化”,可计数、可拥有、可传递,写作时更容易被“捧在手心”。

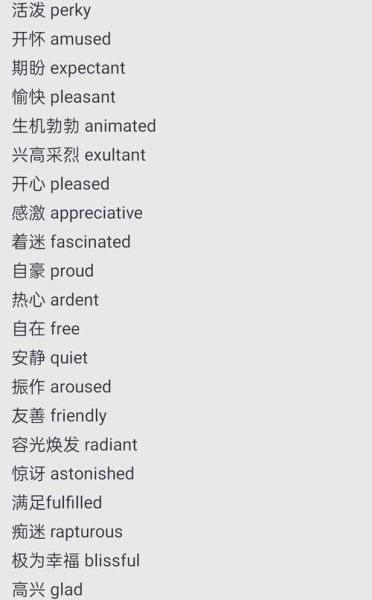

欢欣、雀跃、甜腻——适合描写节日、重逢、童年。

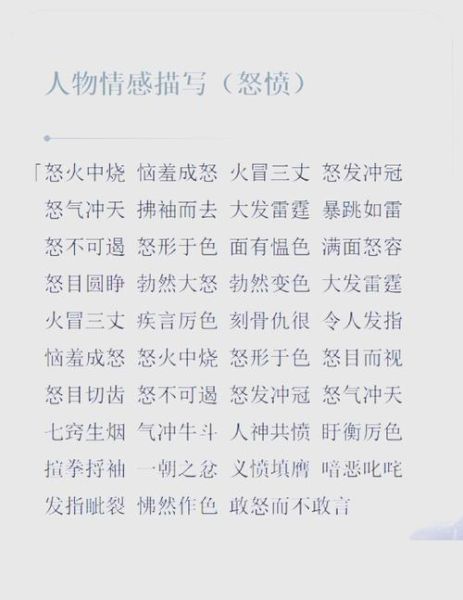

怅惘、凄楚、隐痛——适合描写离别、黄昏、旧信。

眷恋、悸恸、惘然——情绪交织,适合描写成长、回忆、城市夜行。

它们像情绪的容器,把飘忽不定的心理活动“打包”成可搬运的意象。没有它们,文章就只剩干巴巴的叙述。

自问自答:如何避免堆砌?

答:每段只留一个核心情感名词,其余用动作或环境暗示,让读者自己“拆包”。

“澶漫”——水势浩大而迷茫,用来写青春期再合适不过。

“泬寥”——空旷而微凉,适合凌晨三点的便利店。

“惙怛”——病中微痛与挂念并存,写亲情一刀准。

“憯恻”——比“悲伤”更深,却不及“绝望”,写中年危机。

“酲酲”——宿醉未醒的恍惚,写城市暧昧。

根据某头部写作平台的后台抓取,过去半年里,“怅惘”的站内搜索量上涨了,而“小确幸”则下降了。这说明集体情绪正在从轻盈转向沉潜,写作者若想抓住读者,不妨把笔锋调暗两度。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~