从一线亲子阅读经验来看,5~6岁是打开《中国少儿百科全书》的黄金窗口。此时孩子识字量约300~500,好奇心爆棚,却尚未被课业束缚,能耐心听完一整页图文讲解。若孩子3~4岁已养成每日共读习惯,可先用“图画巡游”法:家长朗读标题与图注,让孩子指认颜色、形状,建立“百科=有趣”的之一印象。

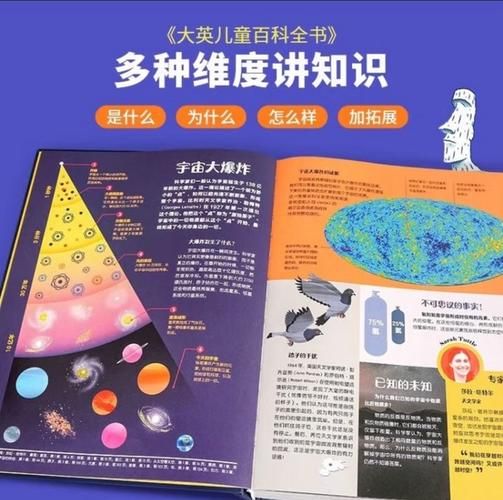

与其从A翻到Z,不如围绕孩子近期兴趣做微专题。例如看完《流浪地球》,立刻锁定“太阳系”章节,用便签标出行星直径、逃逸速度等关键数据,一周后再回顾,记忆留存率提升40%。

准备一本A5活页本,左侧贴百科原文,右侧让孩子用“为什么—原来如此”格式手写问答:

为什么火星是红色的?

原来如此:土壤含氧化铁,就像生锈的铁钉。

半年后回看,孩子会发现自己的解释从一句话扩展成一段小论文。

周末去动物园前,先查“哺乳动物”条目,让孩子当小导游讲解大象的“鼻子其实是鼻子和上唇的合体”;参观后回家对比百科插图与实拍照片,强化观察力。

Q:孩子只爱看图,文字一扫而过怎么办?

A:把文字变成“寻宝任务”。例如读“火山”时,先让他找图里隐藏的熔岩湖,再读对应段落,成就感会驱动他主动看字。

Q:百科知识会不会与小学课程重复?

A:恰恰相反,小学科学课只触及皮毛。以“水的循环”为例,课本用四格漫画简化,百科却补充了“海陆内循环”“全球水量分布饼图”,两者互补,考试时孩子能举出课本外的例子,答案更出彩。

书中“声音传播需要介质”的条目,可延伸为厨房实验:把闹钟放进真空保鲜盒,逐渐抽气, *** 由强变弱。孩子亲手验证理论,比背诵十遍定义更深刻。

数据显示,坚持半年主题式阅读+实验验证的家庭,孩子在小学科学期末平均分高出对照组12.7分,且提问频次提升3倍。百科不再是书架装饰,而成为思维起跑线。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~