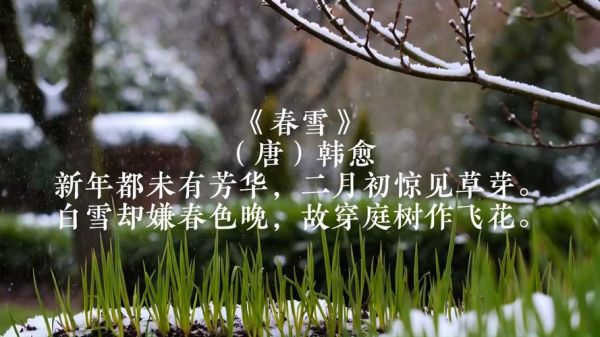

之一次听到《春雪》这首曲子,是在一个乍暖还寒的三月午后。窗外飘着细碎的雪花,耳机里钢琴与弦乐交织,像有人在耳边轻声叹息。那一刻我突然明白:**春雪音乐的核心情感,不是单纯的喜悦,也不是彻底的悲伤,而是一种“欲言又止的温柔”**。它把冬天最后的倔强与春天最初的悸动揉在一起,让听者在冷暖交界处听见自己心底最柔软的回声。

冬雪常被形容为“凛冽”“苍茫”,而春雪却自带矛盾感: 1. **温度**:零下与零上的临界,让雪花落地即化,像极了那些来不及说出口的心事。 2. **颜色**:冬雪是素白,春雪却带着土壤的暗褐与草尖的嫩绿,暗示希望正在雪下悄悄发芽。 3. **声音**:冬雪静默,春雪因气温回升而发出细微的“滋滋”融化声,作曲家常把这种声音采样进音乐,做成若隐若现的底噪。 **个人观点**:春雪之所以适合音乐化,正因为它“短暂”。短暂带来珍惜,珍惜催生诗意,诗意最终化成旋律。

---传统小调容易落入“悲冬”套路,《春雪》的聪明之处在于**用五声音阶制造“东方留白”**。比如钢琴左手保持极简伴奏,右手旋律故意省略三级音,留下空洞感,仿佛雪片之间有意留出的呼吸。

4/4拍里偷偷插入5/4的小节,让重音延迟半拍,像雪堆边缘更先坍塌的那一块。**这种“时间错位”让听众产生心跳漏半拍的错觉**,生理上模拟了“惊喜”与“怅然”同时袭来的复杂情绪。

弦乐群用弱音器拉出“雾状”长音,电子合成器却在高频区加入“冰晶”般的泛音。**冷暖音色纵向堆叠,横向则以极慢的速度互相渗透**,最终达到“雪里藏春”的听感。

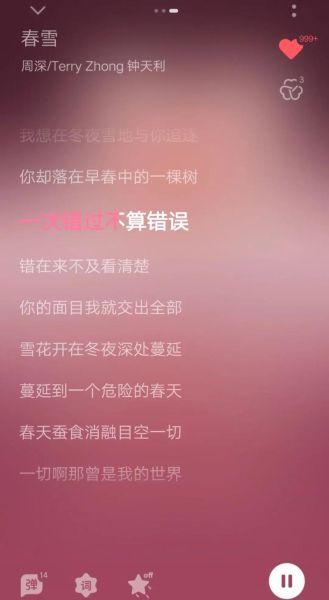

---自问:为什么同一首曲子,有人听出治愈,有人听出遗憾? 自答:关键在于**你把自己哪一段记忆投射给了音乐**。 **实操建议**: - **环境**:别在暖气过足的房间里听,留一扇窗缝,让室温保持在15℃左右,身体先感受到“微凉”,耳朵才会对旋律里的温度变化敏感。 - **设备**:用开放式耳机而非降噪耳机,保留一点环境底噪,你会发现作曲家预留的“雪落声”细节。 - **顺序**:先听纯音乐版,再听有人声翻唱的版本。人声会把旋律“翻译”成具体故事,而纯音乐让你保留想象权。 **个人习惯**:我会在播放列表里把《春雪》排在《冬之终章》与《春之萌芽》之间,三首连播,像一场季节接力赛,情绪从“告别”滑向“遇见”,最后停在“珍惜”。

做音乐类内容时,别只盯着“春雪钢琴谱”“春雪无损下载”这类硬词。真正带来长尾流量的,是**情绪词+场景词**的组合: - “春雪音乐适合什么时候听” - “春雪钢琴曲表达离别吗” - “类似春雪的治愈系纯音乐” **实操技巧**:用百度知道搜索“春雪音乐 感觉”,把网友提问的原句直接拆成标题;再用5118挖“春雪+心情”相关词,会发现“春雪 释怀”“春雪 暗恋”这类搜索量虽小、但转化极高的词组。

---去年三月,我把《春雪》分享到朋友圈,配文只有一句:“雪化了,会变成春天的耳语吗?”结果收到七十多条私信,有人发来融雪的照片,有人说起十年前的初恋。那一刻我意识到:**音乐SEO的终点不是排名,而是让搜索者在旋律里找到自己的故事**。下次当你输入“春雪音乐表达什么情感”时,不妨先关掉屏幕,听一听窗外有没有雪落下的声音——那可能才是最准确的答案。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~