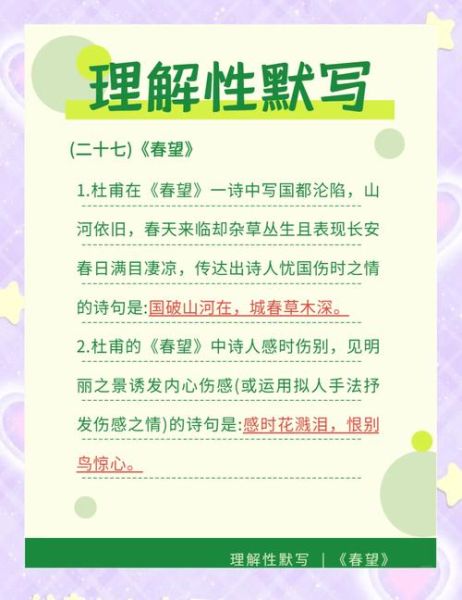

翻开《杜工部集》,扑面而来的不是风花雪月,而是“国破山河在,城春草木深”的沉痛。杜甫的忧,不是士大夫的矫情,而是把百姓的呼吸、国家的脉搏写进自己的血管。他为何能如此?答案藏在三重身份里:

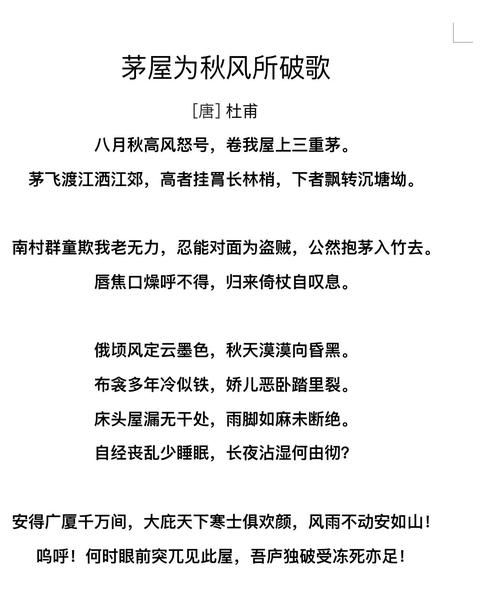

《茅屋为秋风所破歌》中,**“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”**的呐喊,本质是把个人苦难升华为公共关怀。这种哭,不是软弱,而是“以天下为己任”的儒家精神的极端呈现。

《兵车行》里“牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄”,表面写征兵,实则质问:**“为何盛世要让百姓用血肉铺路?”**他的怒,是清醒者的绝望,如同今天的我们质问“为何繁荣背后还有留守儿童”。

自问:李白的浪漫、王维的禅意同样经典,为何杜甫的“苦大仇深”反而成为民族精神坐标?

自答:因为他的情感具有“可迁移性”——

读杜甫时,我常想起2020年疫情中的武汉。当诗人写下“不眠忧战伐,无力正乾坤”,与今天普通人转发求助微博时的焦灼何其相似?**杜甫的伟大,在于他提前替我们活过了那些至暗时刻。**

更值得注意的是,他的情感并非单向度的“惨”。在《江村》中,“老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩”的片刻欢愉,恰恰证明:**真正的悲悯不是终日愁眉,而是深知黑暗仍不舍微光。**

杜甫生前籍籍无名,甚至因诗稿太多“拖累”逃难速度。但正是这种“不合时宜”,让他的情感摆脱了功利性。如同今天社交媒体上的“非虚构写作”,**最动人的永远是那些没被流量规训的笨拙真实。**

当现代人用“躺平”对抗内卷时,杜甫早已示范过另一种可能:**在无力中依然选择“穷年忧黎元,叹息肠内热”**。这种不聪明的坚持,或许才是对抗异化的最后堡垒。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~