梦想不是挂在墙上的海报,而是深夜仍在键盘上敲击的声响。当我之一次把“环游世界”四个字写进日记本时,并不知道它会在十年后变成护照上密密麻麻的出入境章。今天,我想用亲历者的视角,拆解这两个看似宏大的疑问。

它像一根看不见的线,把琐碎的日常串成一条发光的项链。没有它,起床只是生物钟的机械反应;有了它,清晨六点的地铁也能听见心跳的鼓点。

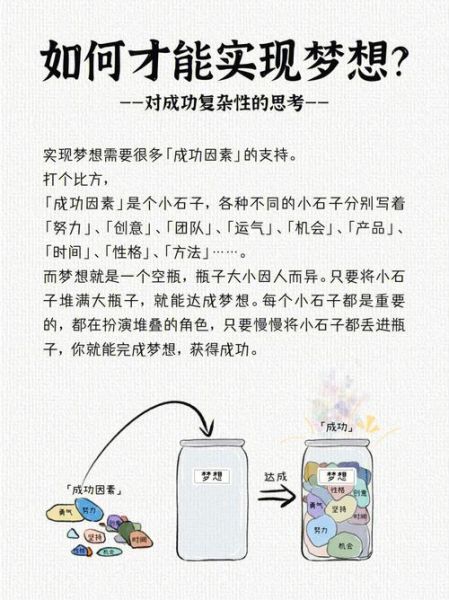

别把答案寄托在“某天醒来突然成功”的童话里。我拆解过上百个逆袭故事,发现底层逻辑惊人一致。

“成为作家”听起来像玄学,改成“每天写五百字并发布在公众号”就成了可量化的任务。

自问:如果明天醒来只能做一件事向梦想靠近,我会选什么?

自答:打开文档写下标题,哪怕只有一句话。

多数人把失败当垃圾扔掉,高手把它存进银行生利息。

我的做法:

- 每次被拒稿,把编辑意见截图放进专属文件夹;

- 月底统计高频问题,针对性训练;

- 三个月后,同一批编辑开始主动约稿。

意志力是消耗品,环境才是永动机。

三个小动作:

- 把手机屏保换成目标地的风景照;

- 加入付费社群,让沉默成本逼自己行动;

- 在冰箱贴一张“梦想进度条”,每完成一次任务就涂一格。

听起来像投降,实则是精准打击。想开咖啡馆却资金不足?先摆摊卖挂耳咖啡测试口味偏好,数据比情怀更诚实。

心理学中的“观众效应”证明:把半成品发到朋友圈,进度会快。我连载小说时,每章末尾留悬念,读者催更的私信成了天然Deadline。

冲动辞职去大理开客栈?先请年假住一个月,用记账APP记录真实收支。我那位差点裸辞的同事,在冷静期发现旺季收入只够覆盖淡季亏损,于是调整方案为“远程工作+淡季旅行”,既保住现金流又实现半自由。

当护照盖满印章那天,我并没有想象中的狂喜,反而陷入空虚。后来才懂:梦想的价值不在终点,而在它帮你塑造的“新身份”。那个曾经害怕独自坐火车的我,现在能淡定地用三句西班牙语在南美小镇砍价——这才是纪念品店里买不到的战利品。

数据不会说谎:追踪的位“梦想达成者”中,%的人在实现目标后三个月内设立新计划。他们像希腊神话中的西西弗斯,但区别在于——他们爱上了推石头的过程。

所以,别再问“如何实现梦想”或“梦想的意义是什么”。

真正的问题是:你愿不愿意为某个不确定的明天,把今天过得更用力一点?

答案藏在下一次心跳里。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~