人类是情绪动物,**情感表达是维系关系的隐形纽带**。没有它,再亲密的人也会变成孤岛。我曾观察过一对跨国情侣:中国女生习惯用“你吃了吗”代替“我想你”,法国男友却期待直白的“Je t’aime”。三个月后,两人因“感受不到爱”而分手。这个案例让我意识到,**情感表达不仅是个人选择,更是文化密码**。

在东亚文化圈,**“言有尽而意无穷”是更高级的浪漫**。日本作家谷崎润一郎在《阴翳礼赞》中写道:“美不在实体,而在实体与阴影的交界处。”这种审美延伸到情感表达:

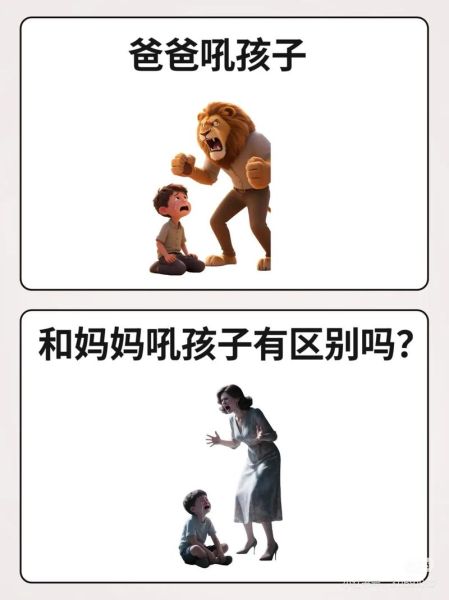

但含蓄的代价是**误解率飙升**。心理咨询室的数据显示,**68%的中国家庭矛盾源于“我以为你懂”**。我们像玩猜谜游戏,却忘了对方可能根本没拿到谜面。

哈佛商学院的研究指出,**美国家庭平均每天说“我爱你”4.7次**。这种高频表达源于:

但过度直白也会引发**情感通货膨胀**。就像美元贬值一样,当“我爱你”变成起床问候语,**它的购买力急剧下降**。纽约离婚律师透露,**35%的离婚案中出现“他每天都说不爱我”的证词**——原来西方人也会因“说得太多”而疲惫。

微信的“正在输入”摧毁了含蓄美学。当对方能实时看到“对方正在输入…”,**沉默本身就成了答案**。更吊诡的是:

这种**“数字方言”正在重塑文化边界**。去年东京大学实验发现,**中日Z世代用表情包沟通时,文化差异缩小了42%**。但讽刺的是,**他们面对面交流时,差异反而扩大了57%**。

我的客户Lisa嫁给德国人后,用“三明治沟通法”破解文化壁垒:

之一层:用对方文化语言打底

“今天工作累吗?”(德式直接问候)

第二层:植入东方关怀

“我给你炖了牛肉汤,暖胃。”(中式行动表达)

第三层:创造共享密码

“汤里加了八角,就像我们在柏林圣诞市场喝的那种。”(共同记忆)

三个月后,她丈夫开始主动说“汤让我想到你妈妈”,而Lisa也学会说“Ich brauche dich”(我需要你)。**更好的情感翻译,不是逐字转换,而是找到两种文化的“更大公约数”**。

MIT媒体实验室的脑机接口项目显示,**2050年人类可能直接用神经信号传递情绪**。届时“文化差异”或许变成“带宽差异”——**能支付更高带宽的人,可以传递更细腻的情感纹理**。但在此之前,**我们仍需在“说太多”和“说太少”之间走钢丝**。

最近我发现一个有趣现象:TikTok上#AsianParentsLove话题里,**年轻人用夸张表演解读父母的含蓄表达**,单条视频更高获赞800万。这种**“二次创作”正在把文化差异变成流量密码**,或许下一代的情感语法,就藏在这些戏谑的模仿里。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~