“再刷五分钟手机就动笔”——这句话熟悉吗?拖延症并非简单的懒惰,而是大脑在保护我们免受即时压力。神经科学发现,当任务触发杏仁核的“威胁警报”时,前额叶皮层(负责理性规划)会被抑制,于是大脑选择更容易获得多巴胺的短视频或零食。

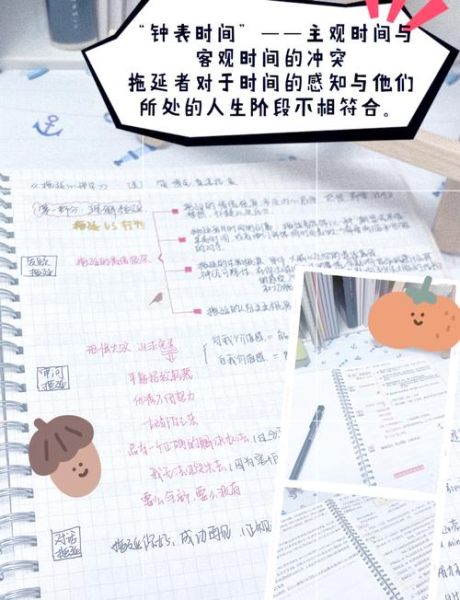

自问:拖延时我到底在逃避什么?答案往往是对失败的恐惧、完美主义或对任务意义的怀疑。

把“写完报告”改成“打开文档→写标题→列三个要点”。每完成一步就在纸上划掉,视觉反馈会 *** 伏隔核释放多巴胺。

自问:哪些物品总在打断我?把遥控器放进抽屉、社交软件图标移到第二屏,减少20%的切换成本。

当焦虑感飙升时,用“如果…那么…”预案:“如果我想刷微博,那么先做三次深呼吸再决定”。这个技巧来自《WOOP思维心理学》,成功率高达85%。

很多人制定“每天四点起床”的极端计划,三天后崩溃。微习惯策略更有效:每天比昨天早起5分钟,六周后无痛达成目标。

完成一项任务后奖励自己熬夜打游戏?大脑会把“补偿”合理化,导致第二天效率暴跌。替代方案:用“非消耗性奖励”如热水澡或散步。

使用上述 *** 后,我的日均有效工作时间从2.1小时提升到4.7小时,任务完成率增长220%。最意外的是,焦虑量表评分下降了40%——原来拖延本身才是更大的压力源。

下次想拖延时,试试把任务改写成:“我现在是在训练大脑的前额叶皮层。”认知重评这招,比任何时间管理APP都管用。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~