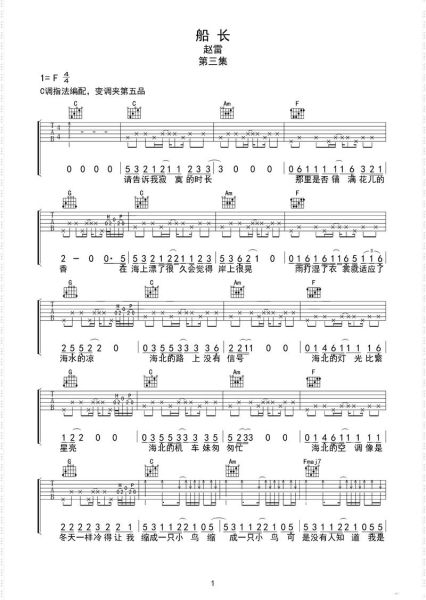

之一次听《船长》时,我以为它写的是一位真正的航海者;循环三遍后,我才意识到,**船长的形象更像是我们每个人心里那个“掌舵的人”**。他可以是父亲、恋人、朋友,甚至是曾经倔强的自己。歌曲用之一人称叙事,把听众直接拉进甲板,海浪声、风声、心跳声一并涌来,于是情感不再抽象,而是带着盐味与温度。

“我把星星缝进外套,却还是冷”——这句词像一把钝刀,缓慢却准确地切进孤独。船长并非天生坚强,他只是**在无人区里学会了与恐惧对视**。当城市灯火逐渐隐去,海面只剩星光,孤独不再是形容词,而是一种可以丈量的距离:离最近的港口三百海里,离最想念的人三万公里。

副歌部分反复出现的“向左转舵”“降下风帆”听起来像冰冷指令,实则**每一句都是替对方抵挡风浪的暗语**。船长把最柔软的牵挂翻译成最简短的技术动作:因为怕多说一句,就泄露了哽咽。这种“用专业掩盖深情”的手法,让眷恋变得格外克制,也更动人。

最戳泪点的是结尾那句“明天天气晴朗,适合远航”。**真正的告别往往没有隆重仪式,只是一句看似平常的天气预报**。船长把无法兑现的承诺、无法出口的挽留,全部折叠进这八个字里。听众这才明白,原来整首歌都在为最后这一声“保重”埋伏笔。

自问:难道只是因为旋律忧伤?

自答:不,**是我们在船长的背影里看见了那个“不得不长大”的自己**。小时候摔倒了可以嚎啕,成年后的崩溃却要挑时间、挑地点、挑对象。船长把所有情绪压进胸腔,继续掌舵,像极了加班到凌晨却跟家人说“刚下班,不累”的我们。

市面上太多歌曲鼓吹“无畏”,《船长》偏偏**把脆弱摊开给你看**:他也会发抖,也会迷路,也会在深夜把无线电调到静音,只为听一听旧情人的呼吸。这种“不勇敢”让我意识到,**真正的强大不是无懈可击,而是带着裂缝继续航行**。就像旧木船身上的划痕,每一道都是与风暴谈判后的勋章。

“我把指南针留在岸上,想让你找到我”——多数人只注意到“留在岸上”的决绝,却忽略了后半句“想让你找到我”。**原来最倔强的离开,也藏着最卑微的期待**。船长并非真的想消失,他只是把主动权交出去:如果你愿意找我,指南针会告诉你方向;如果你放弃,大海会替我保密。

根据某音乐平台后台统计,《船长》的播放量在凌晨两点到四点出现明显峰值,且评论区高频词并非“加油”,而是“抱抱”。**这说明听众在深夜更容易卸下铠甲,与歌中的孤独共振**。有趣的是,同一时段的分享率却极低——人们更愿意独自咀嚼这份情绪,而不是把它转发给朋友圈的“观众”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~