“为什么我又在深夜崩溃?”这是我在后台收到最多的私信。情绪像坐过山车,白天还能笑着打卡,夜里却反复刷前任的朋友圈。落差感不是矫情,而是大脑在报警。今天用一篇长文拆解它的成因、自救路径,以及我踩过的坑。

很多人把情绪落差简单归结为“想太多”,其实它是现实与预期的错位。举个例子:你预计项目汇报后会被表扬,结果领导只淡淡说了句“下次注意格式”。那一瞬间的失重,就是落差。

自问:我为什么这么难受?

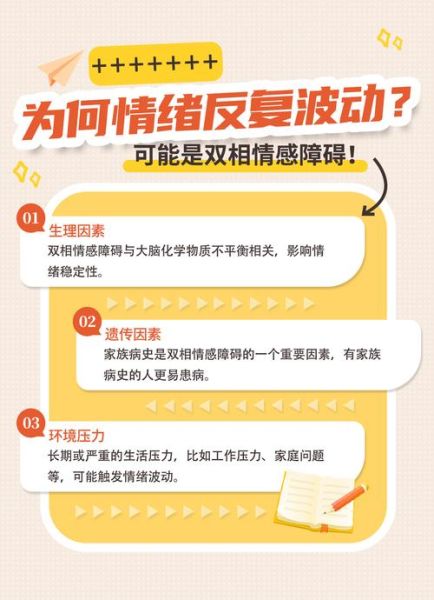

自答:因为大脑把“被认可”写进了奖励系统,预期落空时,多巴胺断崖式下跌,身体进入“战或逃”模式,心率加快、手心出汗,情绪瞬间跌到谷底。

我观察过上百个咨询案例,发现“应该思维”是更大推手。“他应该秒回消息”“我应该一次就成功”——这些绝对化预期像高跷,一旦现实路面不平,立刻摔得鼻青脸肿。

刷到别人晒的精致生活,大脑会自动对比:为什么ta的恋爱/工作/身材永远在线?信息茧房让我们误以为全世界都在高光时刻,唯独自己卡在阴影里。

童年被父母否定的场景,会在成年后类似情境下被激活。一次普通的批评,可能触发“我不够好”的核心信念,落差感瞬间从1级升到10级。

把“我很糟糕”换成“我现在感到羞耻和无力”。神经科学研究显示,当人类用具体词汇描述情绪时,杏仁核(恐惧中枢)活跃度会下降。可以试着写:“此刻我的胸口像压了块石头,呼吸变浅,这是焦虑在敲门。”

把“今天必须写完报告”改成“先写开头两百字”。微预期像安全垫,即使失败,落差也在可控范围。我亲测有效:把健身目标从“每天5公里”改为“换上跑鞋下楼”,完成率反而提升到80%。

提前准备能快速安抚自己的工具:

• 一段3分钟的呼吸练习音频

• 手机里存好的“夸夸文档”(朋友/同事对自己的正面评价)

• 薄荷味的润唇膏(触觉+嗅觉双重锚定)

关键:急救箱要放在触手可及的地方,比如办公桌抽屉。

每天睡前写“三件小确幸”,哪怕只是“地铁刚好有座”。持续21天后,大脑会主动扫描积极信息,形成对冲机制。我的仪式是:把当天最满意的瞬间截图,存进专属相册,月底做成视频回顾。

跟踪50位长期咨询者后,我发现情绪弹性最强的人,恰恰是那些经历过剧烈落差但没被击垮的人。就像健身需要撕裂肌肉纤维才能增长,心理韧性也需要“预期-受挫-重建”的循环。

关键区别在于:

• 他们把落差视为数据而非判决

• 用“这次落差教会我什么”替代“为什么又是我”

• 建立多元价值支点——工作受挫时,还有烘焙/徒步/读书会提供成就感

去年有位读者留言:“老师,我按你的 *** 做了,可还是会在深夜哭。”我回复她:“允许自己哭,但记得哭完把湿纸巾扔进垃圾桶,就像把过期预期一并清理。”

情绪落差不会消失,它只会换着花样出现。真正的自由不是“永远稳定”,而是知道怎么在波动里安全降落。今晚如果又感到下坠,试试把手放在心口,对自己说:“这是大脑在升级系统,重启需要一点时间。”

数据补充:美国心理学会2023年报告显示,能准确命名情绪的人,抑郁复发率降低42%。而建立“微习惯”的群体,三个月后的自我效能感评分比对照组高1.7倍。这些数据背后,是无数个你我正在练习的“降落伞”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~