人类语言最迷人的部分,恰恰在于留白。把“我爱你”三个字拆成十句看似无关的闲话,让听者在回味里自己拼出答案,这种延迟满足带来的心跳,比直球告白更持久。我的经验是:当一句话需要对方动脑才能解码,它就被赋予了二次创作的空间,情感浓度随之翻倍。

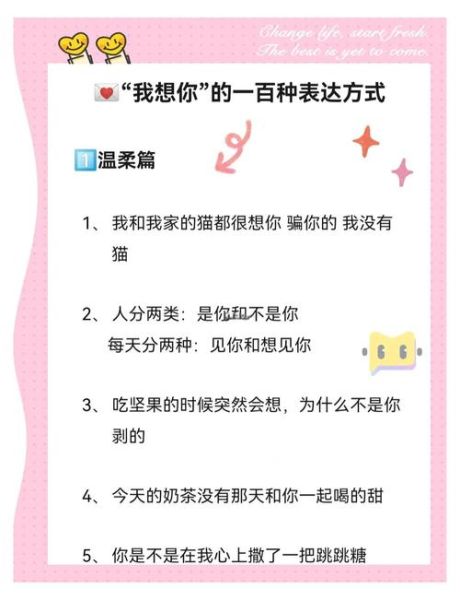

“今晚的风很软,像你上次借给我的那件毛衣。”

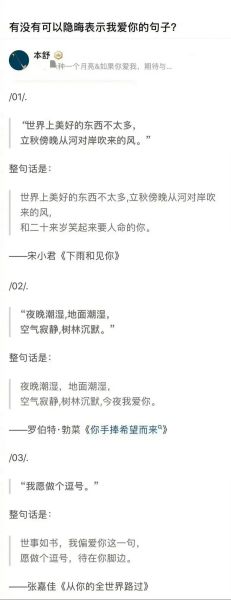

**把情绪嫁接到第三方事物上**,既避免了尴尬,又留下可进可退的余地。对方若有意,会顺着毛衣追问;若无意,也只需回一句“是吗”就能体面收场。

“下午三点零七分,咖啡店的歌单放到《突然好想你》。”

**精确到分钟的时间戳**,让普通场景变成加密坐标。只有你们两人知道,那个时间点你们正在共享同一首歌,这种心照不宣的默契,比群发“在吗”高级太多。

“今天地铁上看见一个背影,差点以为是你。”

**第三人称视角**天然带有朦胧滤镜。既表达了思念,又保留了“只是认错人”的退路。进阶玩法是把“某人”换成双方才懂的梗,比如“那个总把冰美式喝成热拿铁的家伙”。

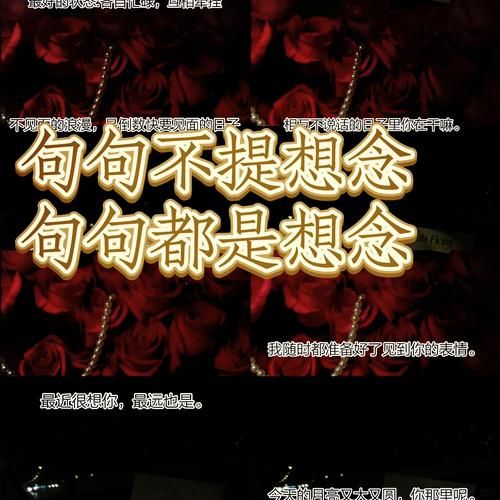

比起直接发“晚安”,我更倾向在对话结束后补一张**月亮悬在楼宇之间的照片**,配文“它替你亮着”。对方若回“替我关下灯”,就等于接住了暗号;若回“早点睡”,也能当作普通关心。

发一张空荡的秋千照片,配字“风来过”。

**关键在评论区**:只对共同好友可见地回复“可惜没等到推它的人”。这种半公开半私密的操作,既传递了孤独感,又避免了被无关人士追问。

“路过你上次说好吃的泡芙店,顺手买了最后一个。”

**强调偶然性**能消解目的的沉重感。真正的潜台词是:我绕了三公里,但不想让你有负担。

Q:会不会因为太隐晦而被错过?

A:当对方连续三次未能解码,就该考虑升级信号强度。比如把“今晚月色真美”换成“看到月亮就想起你戴眼镜的样子”。

Q:如何区分“含蓄”和“怯懦”?

A:前者是**主动选择的浪漫**,后者是被动逃避的借口。检验标准是:你是否愿意为这句暗语承担被看穿的风险?

语言学里有个“**模糊限制语**”概念:像“可能”“有点”“似乎”这类词,能降低话语的确定性,却意外提升情感张力。日本学者西原玲子统计过,情书里出现频率更高的副词是“总觉得”(なんだか),它让告白既像猜测又像预言。

下次当你想说“我想你”,不妨先问自己:如果把这句话冻成冰块,需要多少温度才能让它在对方心里融化?**更好的隐晦,从来不是让对方猜不到,而是让对方猜中后,比直接听见更开心。**

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~