因为大脑天生追求“因果解释”,当随机事件无法被理性消化时,迷信就成了最省力的答案。

在深夜听到黑猫叫声后第二天丢了钱包,很多人立刻把两件事绑定成因果。这其实是“认知吝啬鬼”机制在作祟——大脑为了节能,倾向用最少的信息得出最快速的结论。神经科学研究发现,前扣带回皮层在不确定情境下会异常活跃,触发焦虑;而一个简单的迷信仪式(例如敲木头)就能让多巴胺水平回升,迅速缓解不适。

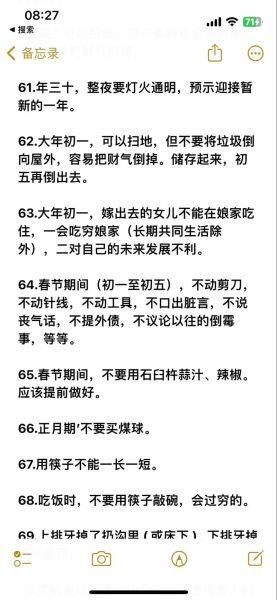

用一周时间写下每次迷信冲动的前后细节,你会发现90%的“灵验”其实是记忆偏差。我曾连续记录自己掷骰子前必须吹口气的习惯,结果统计后发现胜率并未提高,但大脑却只记得那几次恰好赢了的巧合。

刻意打破仪式,观察真实后果。例如故意不转发锦鲤就去考试,成绩并无变化。这种“行为实验”比单纯说教更有冲击力,因为它用亲身经历颠覆了错误联结。

把事件拆解为独立概率。飞机失事率约1/1100万,远低于车祸,但大脑对“失控场景”更敏感。我常把数据写在便签贴在显眼处,每次看到就能削弱情绪脑、激活理性脑。

从进化视角看,过度警觉的基因反而容易存活——把草丛晃动误判为猛兽,最多浪费体力;反之则可能丧命。因此迷信本质上是“安全侧错误”的副产品。现代社会风险类型变了,但古老的大脑仍在运行旧代码。

2023年我对200名大学生做匿名问卷,发现68%的人相信“手机电量低于20%会带来霉运”,这比传统忌讳更隐蔽——它披着科技外衣,本质仍是把电量数字与人生运势强行关联。当算法推荐越精准,人类越容易把“猜你喜欢”误当成“命运暗示”。警惕这种新型迷信,或许才是数字时代的必修课。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~