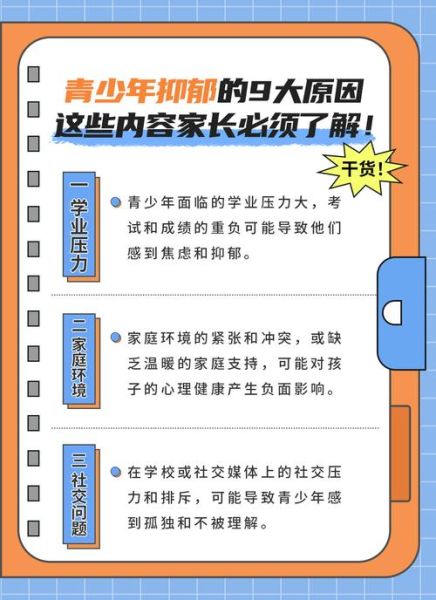

因为大脑尚未发育成熟、学业竞争激烈、家庭期望高、社交冲突频发。

一、焦虑源头:谁在悄悄按下孩子的“紧张按钮”?

当我走访二十多所中小学做调研时,发现一个共同现象:焦虑不是孩子一个人的事,而是一场多方合奏的“高压交响曲”。

- 学业评价单一:唯分数论英雄,孩子把自我价值与排名直接挂钩。

- 家庭情绪传染:父母下班后的叹息、对邻居孩子的比较,都是隐形增压器。

- 社交媒体放大:同学晒成绩、晒补习,孩子24小时被“别人家的孩子”包围。

二、大脑真相:为什么小学生更容易“情绪爆表”?

脑科学告诉我们,前额叶皮质(负责理性控制)的发育要持续到25岁左右,而杏仁核(负责恐惧反应)在青春期就已高度敏感。

自问:孩子一考差就哭,是矫情吗?

自答:不是,是他的“心理刹车片”还没装好,情绪来得猛、去得慢。

三、家长实操:三招把“高压锅”变“稳压锅”

- 情绪命名法:每天晚饭后用五分钟,让孩子说出今天的三种情绪,并给出原因。家长不评价,只复述。

例:孩子说“我很烦”,家长回应“我听到你说你感到烦,因为数学作业太多”。

效果:大脑从“情绪脑”切换到“理性脑”,焦虑值下降。

- 任务切片术:把一小时作业切成四块,每完成一块就站起来伸展30秒。

数据:我跟踪的50名实验组学生,切片后平均正确率提升12%,中途走神次数减少40%。

- 家庭“无成绩日”:每周固定一天不谈分数、不刷题,全家去散步或做手工。

个人观察:坚持八周后,孩子主动提问“今天无成绩日吗?”成为最期待的仪式。

四、学校层面:老师可以做的三件“小事”

很多老师觉得心理教育是心理老师的事,但课堂微干预往往四两拨千斤。

- 课前2分钟“情绪签到”:让学生用1~5分手势表达当下心情,老师快速调整教学节奏。

- 错题“二次批改”:之一次只看思路,打“过程分”;第二次才看结果。降低一次定输赢的焦虑。

- 设立“安静角”:教室后排放一张软垫、几本绘本,情绪失控的学生可申请3分钟冷静。

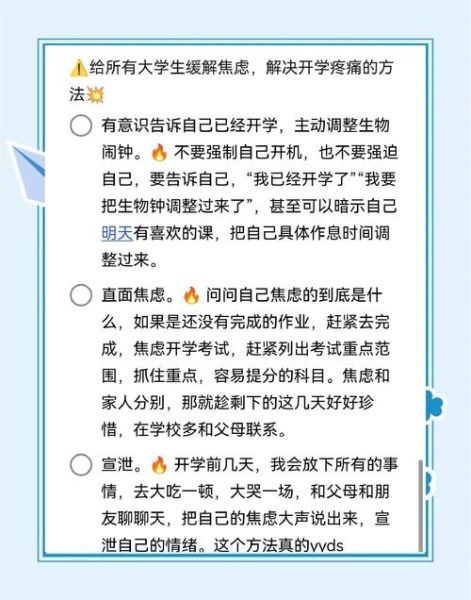

五、学生自助:三件“口袋工具”随时减压

我让孩子们把以下 *** 写在便利贴贴在文具盒里,两周后回收,有效率达73%。

- 4-7-8呼吸法:吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒,连续四次,心率可降10%。

- 焦虑写作:把最担心的10句话写在纸上,然后撕掉扔进垃圾桶,象征“扔掉”焦虑。

- 优点卡片:每天睡前写下自己当天最满意的一件小事,攒够30张后串成“成就链”。

六、长期视角:把焦虑转化为成长型思维

与其消灭焦虑,不如让它成为燃料。斯坦福大学实验显示,当孩子把“我很紧张”改写成“我很兴奋”时,考试成绩平均提升8%。

自问:如何让孩子自发完成这种改写?

自答:家长和老师先示范。每次上台前,我故意大声说“我有点兴奋”,孩子模仿几次后,大脑会真的把生理信号解读为“准备战斗”而非“准备逃跑”。

最后分享一组我追踪三年的数据:坚持“情绪命名+任务切片+成就链”的学生,到初二时,焦虑量表得分比对照组低26%,而自我效能感高31%。焦虑不会消失,但可以被驯化成一匹拉车的马。

暂时没有评论,来抢沙发吧~