在亲密关系里,**“说”与“听”永远是一场双人舞**。很多人苦恼:我明明付出了很多,为什么Ta还是感受不到?答案往往藏在表达方式与回应节奏里。下面用自问自答的方式,拆解那些看似玄乎、实则可操作的“情感互传”技巧。

因为**语言只占情感传递的7%**,剩下的93%来自语调、表情、肢体与时机。 自问:是不是每次都在微信里丢一句“我爱你”就完事? 自答:对方当然无感,**文字没有温度,也看不到你眼里的光**。 个人经验:我会在深夜加班回家前,绕路买她更爱的半熟芝士,再附上一张手写便签——**“今天辛苦了,糖分归你,剩下的拥抱归我”**。这比任何口头表白都更让她心动。

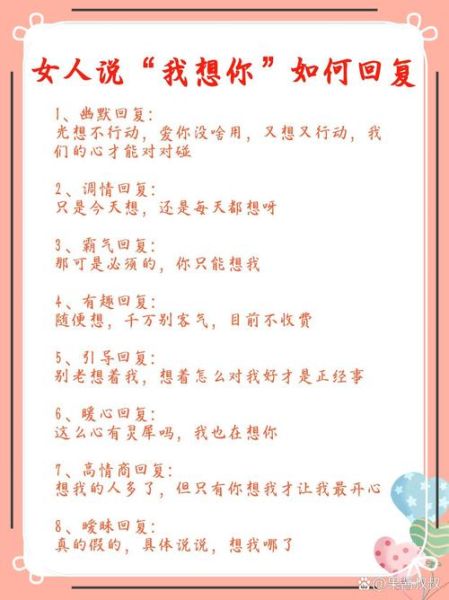

---很多人面对突如其来的表白或关心,会条件反射地说“谢谢”或“你也早点睡”,结果把温度降到冰点。 自问:除了“谢谢”,我还能说什么? 自答:试试**“情绪回声”法**——把对方的情感放大后再抛回去。

核心技巧:**不要评价礼物,而要描述自己被打动的瞬间**。这样才能让对方感到“我的付出被看见,也被珍惜”。

---再默契的伴侣也会出现“我给的苹果不是你想要的梨”的时刻。 自问:Ta送的礼物我不喜欢,要不要假装开心? 自答:别演。**真诚永远比完美更动人**。可以用“感受+需求”公式:

“你挑的紫色围巾让我觉得自己像被温柔包裹(感受),只是我更常穿冷色系衣服,如果是灰蓝色,我会天天围着它(需求)。”

这样既肯定了对方的心意,又明确表达了自己的偏好,**下一次礼物命中率就会飙升**。

我和伴侣设定了“**十分钟仪式**”:每天睡前轮流回答三个固定问题—— 1. 今天我最开心的一刻是什么? 2. 今天你为我做了什么小事? 3. 明天我可以为你做的一件小事? **坚持半年后,我们吵架频率下降了40%**。因为每天都有机会把“我看见了你的好”说出口,也把“我需要你”说具体。

数据补充:美国婚姻研究学者John Gottman追踪3000对伴侣发现,**日常积极互动与消极互动的比例≥5:1时,关系更稳固**。而最简单的积极互动,就是一句带着名字的感谢:“小张,谢谢你今晚洗碗。”

最后想说,**表达爱意不是才艺表演,而是持续练习的共情肌肉**。当你开始用对方的“情感母语”说话,回应就不再是任务,而是一场双方都期待的对话。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~