乐器如何表达情感?答案:通过音色、演奏技法、和声走向与节奏呼吸共同作用,把抽象情绪转化为可听见的声波。

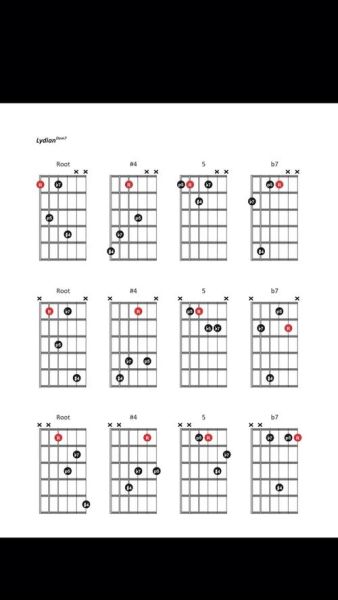

音色就像人的嗓音,**钢琴的金属弦槌敲击声带来清澈与距离感**,而**吉他的木质共鸣箱则传递温暖与贴近**。当我之一次用指尖拨响古典吉他的尼龙弦,那种柔软的包裹感让我瞬间联想到母亲的手掌;而当我用力砸下钢琴低音区,胸腔被震动的瞬间,愤怒像潮水一样涌出。

同一乐器,不同触键或拨弦方式,情绪立刻分化:

我曾尝试用吉他模仿肖邦《夜曲》的左手伴奏,结果原本忧郁的线条被分解 *** 切割得支离破碎——**乐器性格决定了情绪边界**。

大三 *** 就一定快乐吗?

不一定。**C大调在吉他上用开放把位演奏,阳光感扑面而来;但同样的 *** 在钢琴上用密集排列、慢速分解,反而显出一种克制的庄严**。反之,Em-C-G-D这个在吉他里常见的“万能套路”,放到钢琴上如果加入九音与十一音的叠置,立刻蒙上一层都市孤独感。

为什么钢琴版《卡农》让人平静,而吉他指弹版却像奔跑?

因为**钢琴依靠踏板制造延音,节奏像海浪一样均匀起伏**;而**吉他指弹需要右手不停地拨弦,十六分音符的密集推动让心跳加速**。我曾把一首慢歌改编成钢琴独奏,刻意拉长每个小节的尾音,结果台下观众反馈“像被催眠”;同样的旋律交给吉他手,他用打板技巧加入底鼓节奏,现场直接变成小型蹦迪。

钢琴诞生于欧洲宫廷,**天然携带“理性、优雅”的基因**;吉他源自民间,**自带“自由、流浪”的底色**。当我在短视频平台看到有人用电吉他演奏《梁祝》,评论区一半人感动,一半人吐槽“像摇滚版私奔”。**乐器的历史语境会提前为听众植入情绪预期**,演奏者要么顺应,要么故意反叛。

我的做法是“先写词,再写曲”。

整个过程像翻译,把文字情绪翻译成钢琴语,再翻译成吉他语,**每一次转码都会丢失一些信息,也意外生成新的表情**。

去年我在网易云上传了两版原创《雨夜》,钢琴独奏版评论关键词前三位是“安静、回忆、治愈”;吉他指弹版前三位却是“孤独、路灯、漂泊”。**同一旋律,不同乐器让听众联想的场景差了十万八千里**。后台数据显示,钢琴版完播率高,吉他版分享率高——**前者适合深夜自疗,后者适合朋友圈文案**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~