“为什么越来越多人晚婚?”——因为**婚姻不再是生存手段,而是情感奢侈品**。过去,结婚是为了搭伙过日子;现在,**晚婚是为了把日子过成自己想要的样子**。当经济独立、社交多元、自我成长成为常态,人们自然会把“找个人凑合”替换成“找灵魂共振”。

医学数据说35岁之后生育风险上升,但**心理成熟度与经济实力同步上升**,足以对冲生理劣势。我见过32岁的新娘,婚前冻卵、婚后请专业孕产团队,反而比25岁手忙脚乱的新手妈妈更从容。

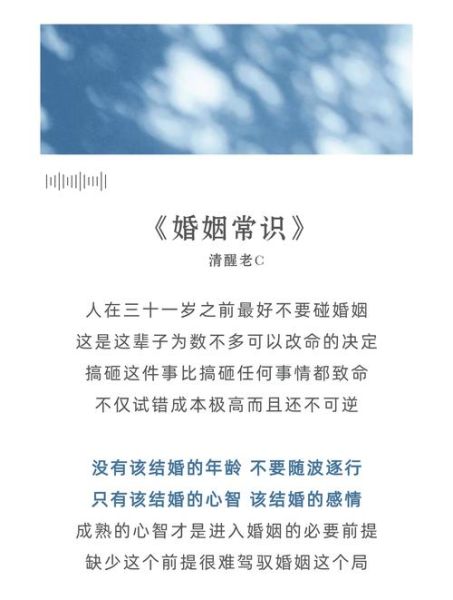

恰恰相反。**30+的人更懂自己要什么**,不会被一束玫瑰冲昏头,却会被“记得你不吃香菜”这种细节击中。心动阈值提高,但**每一次心动都更接近真爱**。

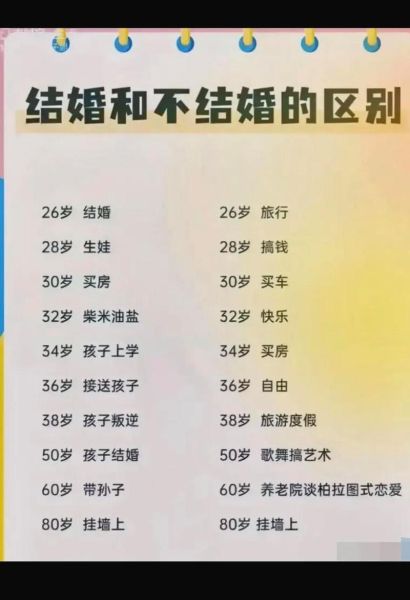

孤独与结婚早晚无关,与**情感连接质量**有关。有人25岁结婚却同床异梦,有人38岁结婚却每天聊微信到半夜。**晚婚者用十年时间筛掉了“话不投机半句多”的人**。

**父母的焦虑会反噬**:当母亲把婚纱照片设成群头像,你才知道“为你好”有多沉重。我的解决方案是**每月一次家庭圆桌会议**,用Excel展示晚婚的财务模型,把“担心”翻译成“数据”。

**社交圈断层**:闺蜜的孩子打酱油了,你还在相亲。破局 *** 是**主动创建“跨年龄朋友圈”**:周末约25岁的同事玩飞盘,周三和45岁的前辈喝威士忌,**让婚姻状态不再是社交货币**。

别再写“身高180+”这种无效条件,改成**“能否接受每年出国穷游两次”**这类可验证条款。我曾用Notion做了一张“生活兼容性评分表”,从“洗碗机摆放习惯”到“父母养老方案”逐项打分,**三个月筛掉87%的无效社交**。

像上市公司做尽职调查一样,**交换征信报告、体检结果、原生家庭录像**。听起来冷酷?我见过一对情侣在审计中发现男方隐瞒创业负债,**及时止损比离婚冷静期有效100倍**。

同居半年太潦草,直接结婚太冒险。**折中方案是“阶段性共同生活”**:先一起装修房子,再一起养只狗,最后一起处理一次家庭危机。三次测试全部通关,**再领证是对彼此的尊重**。

当民政局数据显示2023年上海平均初婚年龄突破31岁,**晚婚不再是异类选择,而是情感进化的必然**。那些说“再晚就没人要”的人,和当年说“女人读书无用”的是同一批。真正该焦虑的不是婚龄,而是**是否具备让婚姻幸福的能力**——这种能力,恰好需要岁月来发酵。

所以,**晚婚不是时间意义上的延迟,而是价值排序上的优先**。把“先谋生再谋爱”翻译成现代语言,就是**先成为能对自己负责的人,再寻找同样能对自己负责的伴侣**。这哪里是晚婚?分明是**爱情里的长期主义**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~