很多人之一次翻开心理学教材时都会疑惑:为什么一门研究“人”的学科,会被拆成认知、人格、社会、临床等十几个方向?根本原因在于研究对象与 *** 的差异。认知心理学关注信息加工,人格心理学聚焦个体差异,社会心理学则把镜头拉远,研究群体互动。不同问题需要不同工具,于是分支自然生长。

它把大脑当作一台计算机,研究注意力、记忆、决策等“程序”如何运行。经典实验:Stroop色词干扰任务揭示了自动化加工与控制加工的冲突。个人看法:认知心理学更大的魅力在于可重复性高,但也容易忽视情绪与文化背景。

从婴儿到老年,每个阶段都有核心冲突与发展任务。皮亚杰的四阶段理论告诉我们,孩子不是“缩小版成人”,他们的思维方式截然不同。自问自答:青春期叛逆是激素作祟还是身份探索?答案是两者交织,社会给予的角色期待同样关键。

特质论、精神分析、人本主义三大阵营长期拉锯。大五人格(OCEAN)目前接受度更高,但“情境论”认为环境比特质更能预测行为。我的观察:在 *** 场景里,尽责性确实能预测绩效,但创造力却与开放性关系更紧密。

从从众实验到斯坦福监狱,社会心理学不断提醒我们:情境的力量远超想象。一个冷知识:亚洲文化下的从众效应比欧美高约20%,但 *** 匿名环境会削弱这一差异。

D *** -5列出了数百种诊断,但真正决定疗效的往往是治疗联盟。C *** (认知行为疗法)对焦虑障碍效果显著,而精神动力学治疗则在人格障碍中更持久。个人经验:整合取向正在成为主流,没有“一招鲜”的疗法。

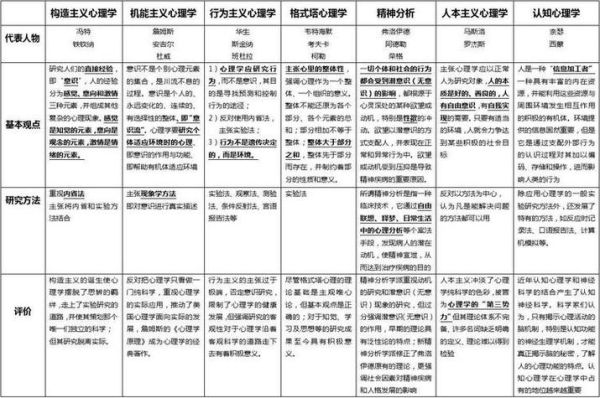

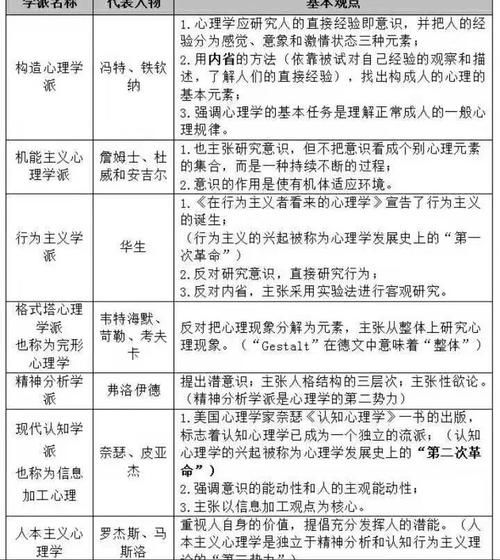

流派之争常被简化为“谁对谁错”,其实它们更像不同滤镜,各有盲区。

假设你想提升团队创造力:

1. 文化心理学正在挑战“普世理论”,集体主义与个人主义的脑成像差异已可量化。

2. 计算精神病学用算法预测抑郁复发,准确率达80%,但伦理争议随之而来。

3. 生态心理学主张把实验搬出实验室,真实场景中的行为数据将重塑理论。

把五大分支放在中心,向外延伸“代表人物—经典实验—现实应用”三级节点。每周更新一个案例,三个月后你会发现:分支之间并非割裂,而是互补。例如,用认知负荷理论(认知心理学)解释社交媒体焦虑(临床心理学),再用人格差异预测谁更容易沉迷(人格心理学)。

最新数据:2024年《Nature Human Behaviour》对2万篇论文的共词分析显示,“认知-社会-神经”三者的交叉引用量五年增长340%,传统边界正在消融。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~