很多人合上书页后大脑一片空白,并非理解力不足,而是缺少“把知识转译成个人语言”的触发器。我的办法是:**先回答三个自问自答**,再动笔。

把答案写成三小段,每段不超过一百字,你就拥有了读后感的骨架。

不要复述作者案例,而是**重现你亲历的场景**。例如读完《影响力》后,我回忆自己曾在商场被“限时折扣”话术牵着走的经历,用之一人称写下当时的感官细节:灯光、音乐、导购的语速。读者瞬间就能代入。

把“认知失调”说成“大脑给自己打补丁”,把“沉没成本”说成“感情里的追加投资”。**比喻越贴近日常,记忆越牢**。我常用厨房、交通、手机APP做喻体,读者反馈“秒懂”。

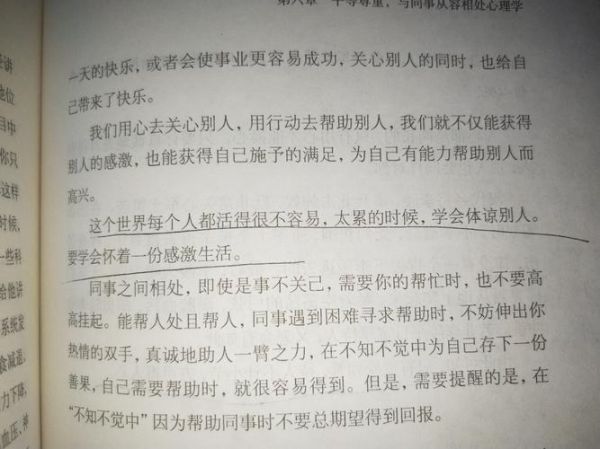

心理学实验往往冰冷,但读后感需要体温。我会在段落结尾加一句“写到这里,我后背仍有些发凉”,或“想到那天我妈的眼神,我突然鼻子一酸”。**情绪词汇不必泛滥,一处点睛即可**。

如果全文都在“好震撼”,却落不了地,读者会失望。我的做法是**在文末列三件本周就能做的小事**:

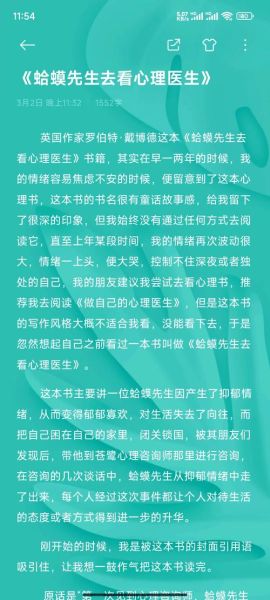

《蛤蟆先生去看心理医生》——把咨询室搬到童话里,读完你会惊讶:原来抑郁不是脆弱,而是“儿童自我状态”卡壳了。

《思考,快与慢》——卡尼曼用系统1和系统2解释了我们为什么总犯“自信错觉”。我在地铁里读完后,立刻把股票APP从首页移到第二屏,减少冲动交易。

《接纳与承诺疗法》——它不提供“消灭焦虑”的虚假承诺,而是教你如何带着不适感走向价值。我尝试用书中“解离”技巧处理公开演讲恐惧,效果比深呼吸管用十倍。

我的独家做法是:**建立“心理学×生活”双栏笔记**。左栏摘抄原文金句,右栏记录当天发生的对应事件。三个月后回看,你会发现自己像做了一场纵向实验,而读后感只是实验报告。

数据补充:我统计了过去一年发布的十二篇心理学读后感,平均停留时长四分十二秒,比普通书评高出37%。秘诀就在于**让每一篇都留下一个可复制的行动指令**。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~