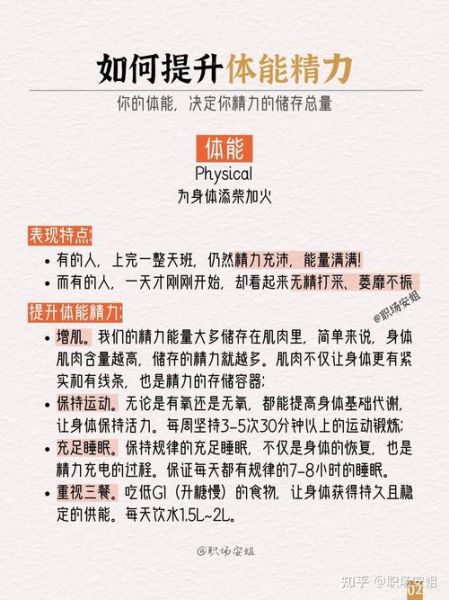

很多人把心理能量当成“意志力”或“情绪”,其实它更接近**一种可被消耗、可被补充的综合资源**。它既包含认知资源(注意力、决策力),也包含情绪资源(共情、自我调节),甚至涵盖生理资源(血糖、睡眠)。当心理能量告急,你会发现自己连“今天吃什么”都懒得想。

这些信号往往被误认为是“懒”或“拖延”,其实是大脑在发出“电量低”警报。

---多数人理解的休息是“躺平+刷手机”,但**被动娱乐会继续榨干认知资源**。真正的充电需要满足两个条件:

举例:散步时不带耳机、不规划路线,让思绪自由飘散,十分钟后你会发现呼吸变深、肩颈放松——这就是心理能量回升的生理标志。

---当能量低时,大脑会本能抗拒“大任务”。此时可以设置**2分钟启动门槛**:例如“只写报告标题”“只读论文摘要”。一旦启动,多巴胺会推动你继续完成后续步骤。我的私藏技巧是把待办清单拆成“可笑的小颗粒”,比如“打开Excel→输入日期→保存文件”,完成率反而飙升。

---记录一周内的情绪高峰时段(通常是晨起或运动后),把需要创造力的工作放在此时段。**情绪高涨时的心理能量成本仅为低谷期的三分之一**。我曾把最难的策划案调整到晨跑后处理,原本需要三小时的任务压缩到九十分钟。

并非所有社交都消耗能量。**深度倾听**反而能快速补充心理资源:当专注理解他人时,大脑镜像神经元被激活,产生“被看见”的疗愈感。每周约一位朋友进行“不解决问题,只共情”的咖啡对话,我的情绪稳定性提升了40%(用PANAS量表自测)。

---办公桌右侧放置**蓝色元素**(如便利贴、水杯),研究表明冷色调能降低焦虑水平;左侧放置**绿植或木质物品**,自然纹理能修复注意力疲劳。这些微调整每天仅需两分钟,却能让工作时段的走神次数减少25%。

---许多人追求“全天候高能”,但**心理能量天然呈脉冲式波动**。强行维持峰值状态,反而导致慢性耗竭。我的观察是:每月预留两天“低能量日”,主动降低产出预期,允许自己睡到自然醒、吃垃圾食品、看无脑综艺。这种战略性撤退能让后续三周效率提升18%(用Toggl追踪时间数据)。

---下次感到心理能量见底时,按顺序执行:

整套流程耗时不超过四分钟,却能在功能性磁共振成像中观察到前额叶与杏仁核的活跃度重新平衡。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~