在碎片化阅读盛行的今天,**系统性知识**反而成了稀缺品。百科全书的价值不在于“查资料”,而在于**构建知识框架**:当你把“黑洞”“量子纠缠”“引力波”放在同一坐标系里,会发现它们只是宇宙拼图的不同色块。我常把《大英百科全书》当作“思维健身房”,每翻十页就能做一次跨学科深蹲。

这取决于你的使用场景:

我的折中方案是:客厅放一套纸质《大美百科全书》,iPad里装《Britannica Ultimate Reference Suite》,前者用来“遇见知识”,后者用来“追捕知识”。

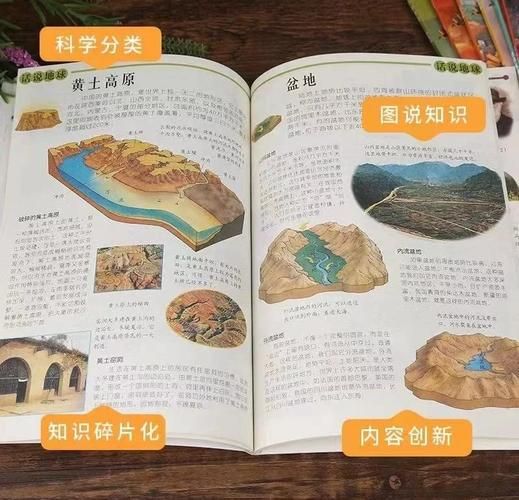

《DK儿童百科全书》的**3D渲染图**能让孩子看清火山熔岩的流动纹理,它的文字像“弹幕”一样悬浮在图片旁,平均每页不超过150字。

《牛津少年百科全书》的“知识链”设计很巧妙:读“文艺复兴”时会弹出侧边栏,提示你同时查阅“透视法”“美第奇家族”,这种**超文本思维**正是高中生的刚需。

《斯坦福哲学百科全书》的词条平均长度8000字,引用文献超过100篇,适合作为“冷启动”工具——比如想研究“自由意志”,先读它的综述再找原始论文。

这些书打破了“百科全书=工具书”的刻板印象:

我的“三遍法”:

**之一遍**:像翻杂志一样浏览,用便签标记“意外知识点”(比如“章鱼有三颗心脏”)。

**第二遍**:选3个最感兴趣的词条,用**费曼技巧**向空气解释它,直到能说出“如果给小学生讲,我会用……”

**第三遍**:把相关词条连成思维导图。例如读《鸟类百科全书》时,将“信天翁的滑翔效率”与“波音787的翼梢小翼”连线,会发现仿生学的隐秘通道。

2023年《大英百科全书》已接入GPT-4,输入“解释量子计算给10岁孩子听”,它会生成**分级答案**:之一层用乐高比喻,第二层引入叠加态,第三层给出数学公式。这种“**动态深度**”可能是纸质书永远无法实现的。

不要从“A”开始读。随机翻开《世界图书百科全书》第7卷第342页,从“袋鼠的育儿袋温度调节机制”读起,这种**非线性闯入**反而更容易激活好奇心。毕竟,知识从来不是线性的,它是一张等待被点燃的网。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~