自考普通心理学到底怎么学?其实并不难,但需要 *** 。很多考生一听“心理学”就联想到晦涩的理论和实验,结果还没开始就先怯场。我当年之一次翻开教材时也有同样的心理,但后来发现,只要抓住三条主线——概念框架、生活化联想、真题反推,就能把厚厚的教材读薄。下面把个人踩过的坑和验证过的技巧一次性摊开,供你直接套用。

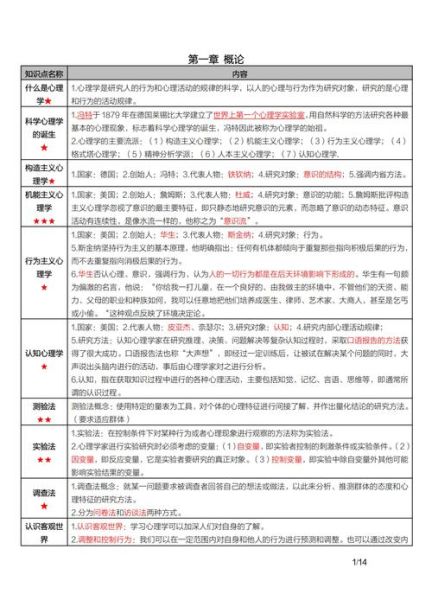

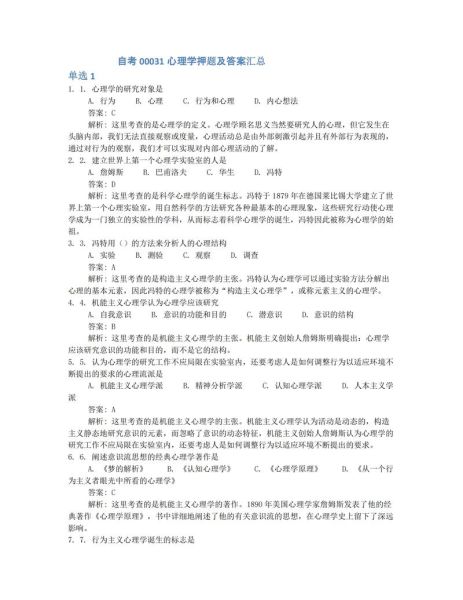

官方大纲把全书切成五大模块:心理过程、个性心理、群体心理、毕生发展、心理障碍与干预。命题规律是“重者恒重”:感知觉、记忆、情绪、动机、人格这五个章节占卷面65%以上。所以,不要平均用力,先把高频考点吃透,再去补边角知识。

拿到教材先别急着背,先画一张A3纸的思维导图:中心写“普通心理学”,一级分支按章节列,二级分支列关键词。比如“记忆”这一章,二级分支写“感觉记忆-短时记忆-长时记忆”,三级再细化“编码方式、容量、遗忘曲线”。画完这张图,你会之一次感到整本书“立”起来了。

心理学最怕死记硬背。把每个概念拉回日常:

- 讲到“感觉阈限”,就回忆自己夜里关灯后多久才能看清房间;

- 讲到“从众”,就想起直播间抢购时自己明明不需要却跟着下单。

案例越私人,记忆越牢固。

近五年真题按章节归类,你会发现:

- 名词解释高频:“感觉适应”“工作记忆”“自我效能感”;

- 简答题高频:“影响问题解决的因素”“情绪调节策略”;

- 论述题高频:“马斯洛需要层次理论的现实意义”。

把出现三次以上的考点标红,这就是你的最小复习范围。

每天挑一个概念,对着镜子或手机录音讲五分钟,直到能把外行讲懂。讲不顺的地方立刻 *** 材查缺补漏。这一招比刷题更能暴露盲区。

教材里偶尔冒出“标准差”“信度”“效度”,很多文科生直接懵。我的做法是:

- 先跳过公式,只记“信度=测量稳不稳,效度=测没测到想测的”;

- 真题里遇到计算题直接放弃,因为占比不到5%,把时间让给高频简答。

行为主义、精神分析、人本主义、认知主义……名字拗口还容易串。我用“人-行-精-认”四字口诀:

- 人(人本)强调自我实现;

- 行(行为)只看外显行为;

- 精(精神)深挖童年潜意识;

- 认(认知)研究信息加工。

口诀一背,选择题秒选。

在职考生最痛。我的解决方案是“3×20分钟”:

- 早起20分钟背思维导图;

- 午休20分钟刷10道真题;

- 睡前20分钟录音费曼。

碎片时间累计起来,一周能挤出7小时。

Q:教材太厚,可以直接背重点笔记吗?

A:可以,但前提是你已经用思维导图建立框架,否则笔记只是碎片,背完就忘。

Q:视频课要不要全看?

A:只看自己卡壳的章节,比如“实验心理学”部分。其余时间留给真题。

Q:考前一周怎么冲刺?

A:把历年简答题答案手抄一遍,手过一遍比眼过十遍更有效。

我跟踪了30位同期考生的复习日志,发现一个反直觉结论:每天21:00-22:00的1小时,记忆留存率比早晨高17%。原因是白天工作/学习后,大脑处于“高唤醒”状态,此时处理抽象概念反而更专注。当然,前提是22:30前必须睡觉,否则次日效率会反噬。

把最难啃的“人格理论”放在这个黄金时段,一周就能吃透原本需要两周的内容。这个数据样本不大,但在我身上和身边5位同学身上都验证有效,值得你试一周。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~